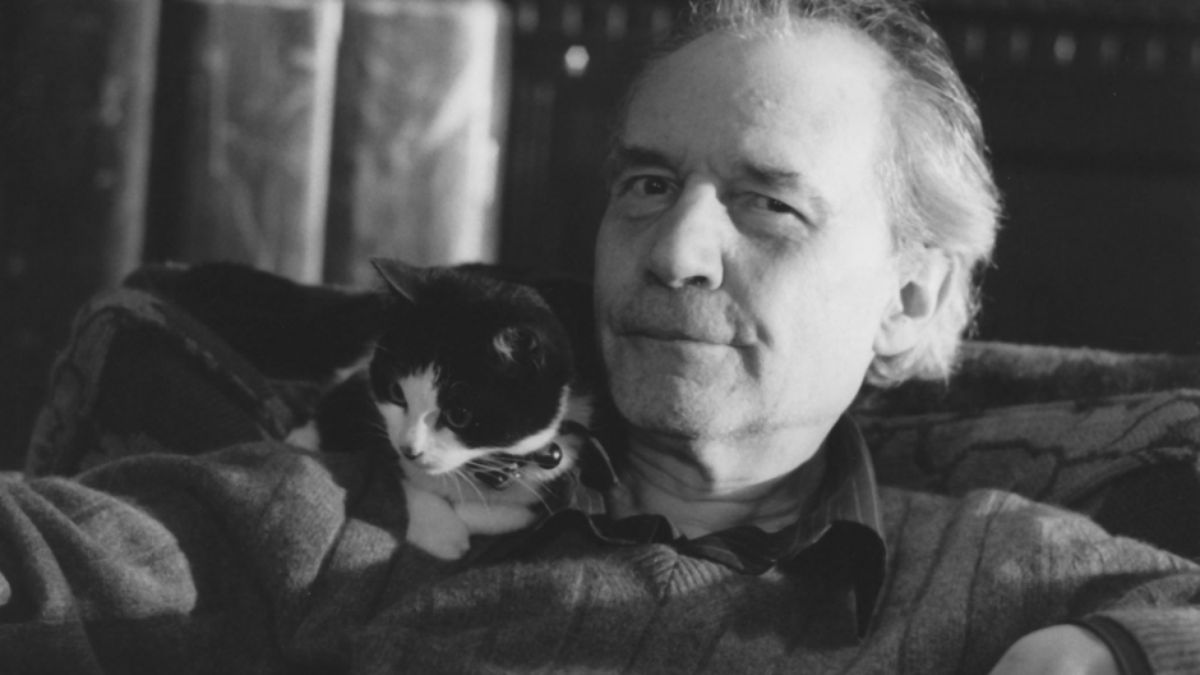

Rivette, metteur en scène

Jacques Rivette, metteur-en-scène

Por Calac Nogueira

Aqui se respira, se ouso dizer, o ar rarefeito dos cumes, mas correndo o risco da asfixia.

Jacques Rivette, sobre Suplício de uma alma, de Fritz Lang

Seria possível retornar ainda à ideia de uma mise en scène pura? Uma mise en scène que não se prolonga na constituição de um universo diegético, mas que é apenas um contínuo desdobramento de si, um infinito fazer e refazer de suas próprias articulações? Uma arquitetura que apenas é em si mesma porque prescindiu de quase tudo, de trama, de personagens, de um “tema”, não restando mais do que a pura imanência de seus movimentos, dos corpos e das coisas? Você já se deparou com uma encenação assim, “pura”? Já sentiu, tocou cada uma de suas arestas, de suas articulações? O que sentiu? Ela talvez não seja muito atraente à primeira vista. Ela talvez lhe pareça cinzenta, chapada, insípida, um tanto monótona e mesmo desumana. Nós vamos ao cinema para sermos transportados a um outro mundo, em busca de uma abertura, ou de um encontro. Por que deveríamos nos contentar apenas com a mise en scène, com a sua pura imanência?

Os filmes de Jacques Rivette nos conduzem a esta zona de rarefação onde nos deparamos com a pura imanência da encenação. São peças minimalistas cuja principal regra é o esvaziamento brutal de seu universo diegético. Em Rivette, trata-se sempre de reduzir. Reduzir espaços e distâncias: por exemplo, entre o teatro e a vida, que em alguns casos não apenas se prolongam, mas se colam perfeitamente (Quem Sabe?). Reduzir os personagens à sua pura exterioridade: mesmo quando são ainda de “carne e osso”, os personagens só interessam a Rivette pelo que podem produzir visualmente. Reduzir, finalmente, a própria intriga: suas tramas cheias de conspirações e complôs frequentemente não levam a nada, não são mais do que a cenoura à frente do burro, algo que permite à narrativa continuar funcionando — não à toa muitas vezes o desfecho dos filmes frustrará espectadores à espera grandes resoluções.

As ficções rivettianas se passam, assim, num espaço cênico rarefeito e exíguo, que começa e termina na própria mise en scène. Tomemos Pont du Nord. Neste filme, mal é possível falar em “diegese”: há apenas um fino fio narrativo e uma contínua fricção, um atrito entre as performances físicas de Bulle e Pascale Ogier em primeiro plano e a cidade ao fundo (“Sou eu contra você, Babilônia”). Os elementos de cena são reduzidos ao mínimo (uma pasta, um mapa) para que nosso olhar se volte para a superfície literal dos corpos, de suas performances e do próprio jogo cênico. Essa rarefação e essa literalidade também pautam o espaço cênico de Não Toque no Machado, no qual as cenas se concentram em cômodos modestos, meros cantos onde os jogos de sedução entre Jeanne Balibar e Guillaume Depardieu vêm se depositar um após o outro, um sobre o outro, saturando-se — figura sensuais isoladas e submetidas à tirania do texto literal. Em Quem Sabe? as locações são muitas, mas se trata sobretudo de “chapar” o espaço de Paris, de submetê-lo à tirania da superfície, reduzindo-o a uma extensão do palco, cada locação se transformando num cenário pronto a receber estripulias típicas de uma comédia física (Jeanne Balibar trancada e escapando pelos telhados, a “luta” entre Sergio Castelito e Jacques Bonnaffé no fim). Rivette realiza aqui seu filme mais hawksiano, uma screwball comedy que busca recuperar a pureza da mise en scène em suas origens teatrais.

É numa zona de rarefação que nos atira Defesa Secreta, suspense hitchcokiano que se abisma na insipidez do banal (todo o longo caminho de Bonnaire entre trens e metrôs) e do familiar (todo o resto do filme). A Rivette sempre interessou menos a trama (linear) do que a instalação (circular): pois na instalação conseguimos prolongar o tempo, conviver com as imagens, saturá-las para, enfim, encontrar a imanência nua. A zona de imanência em Defesa Secreta é este terreno fantasmático do trauma familiar no qual o filme vem se instalar, Bonnaire se afundando, desaparecendo no ar, mergulhada em gestos banais, esmagada entre dois assassinatos (um presente e um passado). Um espaço fantasmático como aquele de A História de Marie e Julien, em que uma esdrúxula trama de chantagem logo se abre num mergulho em uma atmosfera meio real meio onírica, um mundinho fechado, saturado, onde cabe ao espectador ali instalado meramente diferenciar aquelas figuras, perceber o estatuto que separa aqueles corpos (Julien vivo, Marie morta).

É, finalmente, também numa zona de rarefação que adentramos no ateliê de A Bela Intrigante, em que o registro literal e interminável do processo criativo cria uma encenação suspensa no ar, em contínuo movimento, na qual o próprio processo, com seus esboços e preparações, interessa mais do que o fim (o quadro acabado). Se nos enfurnamos junto com o pintor e sua musa no pequeno espaço do estúdio, é para testemunharmos esta ascese dolorosa que visa encontrar a imanência pura: de um corpo (da musa) que se torna tão somente um corpo, literalmente um corpo, para que possa se colar, como uma transcrição luminosa, à superfície da pintura. A despeito de toda a trama de ciúme ao redor, o ponto crucial do filme é este momento “suspenso” em que a musa e a obra se encontram, se colam, e nada interessa a não ser a mera transcrição literal deste encontro.

O tempo

L’Amour Fou é o primeiro filme de Rivette a radicalizar o uso do tempo. É verdade que aqui o tempo ainda possui função de escala, ele é uma medida: as longas cenas devotadas aos ensaios da peça são, em sua extensão, precisamente o que separa, o que cria um abismo entre Claire e Sebastien. Paralelamente a esse tempo cronológico, no entanto, há o tempo da experiência, mais decisivo em Rivette. Em seus filmes, o tempo atua saturando a imagem, esvaziando-a de todos os seus sentidos fáceis, nos fazendo reencontrar gestos mais puros, gestos que são em si mesmos, tautologicamente, na sua própria imanência. (É o uso radical do tempo que separa Rivette de Bresson, outro cineasta que também buscava a rarefação do gesto: em Bresson, no entanto, essa rarefação resultava justamente da compressão do tempo, da recusa em desperdiçar um único fotograma, enquanto para Rivette o tempo se prolonga em demasia para esvaziar a imagem e reencontrar o gesto “puro”).

Clássico-moderno

Como Rohmer, Rivette irá herdar um gosto pela encenação clássica e usá-la em seu favor nas ruas — como dois cineastas modernos que são, eles seguem à risca a lição de Rossellini. Mas enquanto Rohmer permanece ainda num terreno humanista, Rivette faz dos elegantes movimentos da mise en scène clássica (herdados de Preminger e Hitchcock) uma espécie de fim em si mesmo. Ele conduz nosso olhar à própria encenação. Rivette se atira assim em um terreno menos “humano”, mais árido. Nesse sentido, são dois outros “clássicos” entre os favoritos de Rivette que se fazem sentir, de maneira menos evidente porém mais subterrânea, em seu cinema: Hawks e Lang. De Hawks, Rivette herda o cinema físico, literal, o apego à superfície, às “aparências”, bem como o “mundinho” encadeado. De Lang, a rarefação e mesmo uma certa abstração e desumanização mais acentuadas na fase tardia do diretor alemão — diante do espaço “quasi-abstrato” de Suplício de uma alma, o crítico Rivette se perguntava: “que pode subsistir de humano nesta atmosfera?”

Qual o tema dos filmes de Rivette? Pode-se ingenuamente acreditar que são os complôs, as conspirações, a paranoia, a intriga. Mas de que falam esses filmes efetivamente? Eles falam alguma coisa? O teatro, o circo, a composição de um quadro: eis algumas pistas mais precisas se quisermos entender o que os filmes de Rivette querem nos dizer de fato. O complô e a intriga não são mais do manifestações superficiais de um gosto mais profundo pelo jogo, pela encenação pura que se desdobra a partir de si mesma (talvez haja uma afinidade espiritual, ainda a ser explorada, entre Rivette e a prosa cortaziana). Pois no fundo não há “tema” em Rivette a não ser o próprio ato de pôr em cena: é por meio desta tautologia que ele nos oferece a pura imanência da encenação.

Os filmes de Rivette são ao mesmo tempo muito simples e muito radicais. Simples porque tudo está lá, tão “evidente” quanto em Hawks, na sua própria imanência. Radicais porque exigem de nós, espectadores, que nos liberemos de todas as soluções confortáveis e de todo humanismo fácil, que deixemos nos levar por este movimento perpétuo, sem fim, sem direção, que nos conduz ao coração da própria mise en scène nua.

© 2016 Revista Interlúdio - Todos os direitos reservados - contato@revistainterludio.com.br