Subsolo Dos Sonhos

Subsolo Dos Sonhos

No mundo das ideias, imutáveis, belas, desenha-se configuração parecida com a terrena: uma camada subterrânea, repleta de matéria escura, guarda, dentro do seu vazio misterioso, o mal. A deformação da mente, o distúrbio dos processos cognitivos e a podridão da alma são, no mundo concreto, ligações diretas com a matéria escura (o indizível e imensurável). Se existe uma criação humana capaz de conectar-se com tal submundo, é a imagem. Ela é, em essência, o vestígio palpável desta ligação com a parte de baixo do mundo que existe fora do tempo e do espaço (seja a parte de cima ou de baixo). A imagem cinematográfica, dada sua ontologia realista, é a que melhor serviu para registrar o movimento que parte do concreto, ou seja, de um tempo e espaço definido, para o impalpável – o que é aquilo que se vê acima de Ingrid Bergman e acima do vulcão em erupção em Stromboli? – por ser, justamente, a arte que faz o simulacro chegar mais próximo da realidade (cinema: simulacro no real e não do real). Se é possível filmar deus, logicamente se faz o mesmo com o diabo. A operação é simples: para chegar até ele, é preciso escavar, e assim o fez Wes Craven, por anos e anos. É por baixo da aldeia Amish em que vive o Incubus, em Benção Mortal; é sob a pele da namorada ressuscitada pelo cientista que resolveu assumir papel de deus que vive o androide assassino em Deadly Friend; é pela voz distorcida – som emitido de dentro do corpo - que se manifesta primordialmente o mal em Pânico, A Hora Do Pesadelo, Voo Noturno, entre outros. E a melhor maneira de registrar a malevolência não é por meio da imagem pura e da apreensão direta do mundo. É preciso, ao invés de olhar para cima, fitar a escuridão das pálpebras cerradas e valer-se do único canal possível para o submundo das ideias: a imagem deformada do pesadelo e do filme de horror.

A genialidade de Craven não é acessível logo de imediato. O ex-montador de filmes pornôs não é um inventor de formas, um esteta brilhante, um virtuoso febril. O que faz de sua mise-en-scène fascinante é a missão para qual é empregada. Poucos, além dele e Carpenter, chegaram tão perto de revelar a face do mal – único objetivo nobre daquele que aventura pelos cantos escuros da realidade; quando não se ocupa de tal tarefa, o cineasta não passa de criatura primitiva e animalesca, como aquelas que dançam, a se regozijar, ao som de músicas profanas em lugares indesejáveis e fétidos descritos em toda a obra de H.P Lovecraft; o trabalho de Eli Roth é bem conhecido e não se faz necessário recorrer a outra analogia, nem a outro exemplo. Craven, com muita perspicácia e sensibilidade, identificou, desde muito cedo na carreira, que só se faz filmes sobre o desmascaramento do mal, quando se assume, de maneira frontal, que este é o grande tema de interesse. Ou seja, não só o resultado é fundamental (revelar o mal), mas também o processo (a conhecida característica autoconsciente de Craven, que é depurada ao longo da carreira até culminar no essencial Pânico 4). Se o mal deve ser desmascarado, é por esconder-se da superfície, evidentemente. Na casca organizam-se ideologias, sensibilidades políticas, signos que pretendem ser amuletos-síntese de pensamentos rasteiros e simplórios. Já em Aniversário Macabro, primeiro longa-metragem do diretor, há algo importante acontecendo: por baixo do disfarce de filme vagabundo produzido para ser exibido em drive-ins e salas de cinema duvidosas, apresenta-se uma radiografia da américa descrente, no mesmo tom cantado por Lennon em God (“the dream is over. What can i say? ”). O sonho hippie do bando feliz a rodar pelas estradas e a embrenhar-se no mato em busca do contato direto com a natureza é substituído pela sordidez de um grupo que faz o mal pelo próprio mal. O sentimento que assolava o país (e, de modo geral, o mundo) era de derrota, de fatiga moral, e Craven não lamenta, simplesmente, o fim do sonho, mas também satiriza sutilmente a inocência dos que o sonharam (é ao tentarem comprar maconha que Mari e a amiga são capturadas pela “família” nefasta de Stillo). A iconografia e os ideários hippies são implacavelmente violados pela loucura e a crueldade, em um registro de imagem com a inconfundível textura áspera da subluminosidade, em que o grão é, ele mesmo, signo de perturbação tão grande quanto aquilo que registra. Aniversário Macabro é uma obra de feiura assumida e inevitável. A propaganda hippie do “paz e amor” é estuprada por aqueles que resolveram levar o ideário da liberdade longe demais – o bando de Stillo é livre em tudo, inclusive de qualquer moralidade que sirva de controle civilizatório. Depois de acabar com Mari, o grupo invade o espaço sagrado da casa da jovem, da família normal em que pai e mãe da garota são “obrigados” a servir um delicioso jantar para aqueles seres fantasiados (usam ternos, pentearam os cabelos) de cidadãos comuns. Mais tarde, Stillo e os cúmplices ocupam o quarto de Mari e sentam-se logo abaixo do símbolo da paz, no gesto que marca o ápice da ironia que ronda todo o filme. Curiosamente, os pais é quem precisam tomar o controle da situação e restabelecer a normalidade – agora repleta de feridas e desmembramentos – por meio da violência e da motosserra. O sonho, realmente, acabou.

A ideia do mal imutável a habitar algum ponto abaixo da superfície estabelece-se, de uma vez por todas, em Quadrilha De Sádicos, cujo título original, The Hills Have Eyes, indica, de saída, a existência de algo que se esconde na colina – comportamento típico dos animais, que se fundem ao meio ambiente para caçar ou fugir. Bichos vivendo fora das organizações sociais padrões, a família deformada que habita cavernas entre as montanhas mais uma vez confronta-se com a normalidade – outra família – e a destrói. Como em Aniversário Macabro, a figura da deformação, física e moral, é ponto central da obra. Entretanto, é em Benção Mortal em que o cineasta começa a verdadeiramente tatear nas trevas e chegar muito perto da forma ideal para que seja revelado o caminho até o mundo da maldade transcendente. As imagens agora começam a de fato mostrar a natureza sub-reptícia do mal (ou invés de sugeri-la por associações intelectuais), em composições que se repetirão até o fim da carreira de Craven, em processo evolutivo.

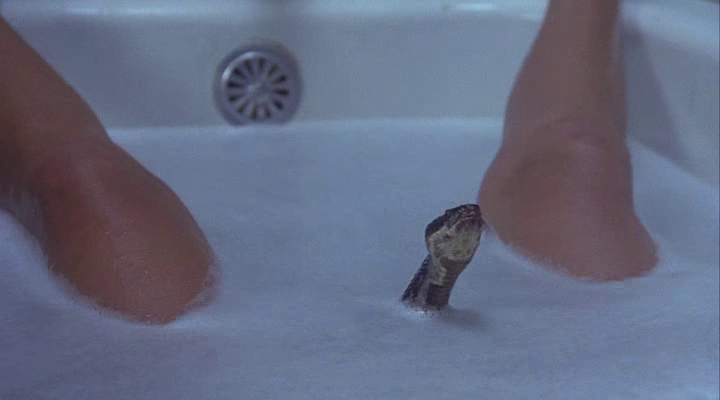

A serpente em Benção Mortal e a mão de Freddy em A Hora Do Pesadelo dentro da banheira são aprimoramentos de abordagem, mais do que apenas variações de um tema – é como se Craven fosse, gradativamente, compreendendo melhor a natureza do seu trabalho de escavador. A primeira encontra-se em uma sequência de suspense relativamente convencional e é só ao fim do longa-metragem que a real força por trás dos atos de maldade na comunidade Amish em que se passa a narrativa, se revelará. Dá-se o nome de Incubus ou de Freddy ou de satã, porém sabemos que a linguagem é apenas uma tentativa de dominar e encerrar (em uma frase, em um sentido) aquilo que não se pode dominar, aquilo se infiltra e flui como um rio de lodo. Em A Hora Do Pesadelo, Craven encontra definitivamente a forma ideal, que está, é claro, no sonho. Imagem dentro de imagem: as cenas de pesadelo na obra de 1984 são a passagem para o mundo subterrâneo em que fedem os vapores da maldade essencial. Para capturar Freddy, Nancy precisa submergir na escuridão do sonho (a continuação do frame acima se dá com a jovem sendo puxada para dentro da banheira e mergulhando no fundo de um lago) para chegar à morada do assassino de rosto desfigurado, que, não por acaso, é nos porões do que se assemelha a uma fábrica abandonada, cuja caldeira emana calor, fumaça e luz avermelhada.

Na vida real, sonhos e pesadelos são pequenos filmes mais ou menos narrativos e são para eles que se deve olhar quando se quer entender de que maneira se projetam as maldades e os temores no ser humano. Reaproveitando uma analogia de Sócrates quando jovem, em certas ocasiões é preferível olhar para as projeções do que para as coisas em si, como no caso de um eclipse solar, em que encarar o reflexo no lago é mais aconselhável do que fitar o astro diretamente. Saindo da superfície povoada de convenções e amarras da consciência, escava-se até a liberdade (esta, real, não como a das utopias) do subconsciente. Freddy Krueger, o fruto do castigo sofrido por um estuprador, é o distúrbio de duas das funções primordiais do homem: o sexo e o sono. Freddy é uma espécie de elo de ligação com o nosso primitivismo.

Necessidades primitivas se confundem com medos primitivos e os demônios, desde sempre, são formas incubadas na humidade gotejante do subconsciente – semeados pelo mundo real e concreto captado pelos sentidos. Não se escapa do abraço do mal sem mergulhar na imagem. Ficar na superfície equivale a convidar o demônio a surgir das profundezas, como no final de Benção Mortal. Permanecer na superfície é análogo ao estado de ignorância, de desinteresse pela imagem, ou, ainda, de abordagem equivocada (olhar diretamente para o sol) que leva à cegueira. Descer pelas escadas do pesadelo, das imagens que são produzidas pela sociedade – usemos a expressão “consciente coletivo” – significa fazer filmes cuja mise-en-scène é construída em camadas? Também, desde que, em última instância, a análise do eclipse solar refletido na superfície do lago resulte em algo concreto. E o que é esse “algo concreto”? Basicamente, a viagem de Craven pelo subconsciente e pelas profundezas termina mundanamente, em um caminho que poderia ser resumido assim: há o mundo real, as imagens de pesadelo, os filmes de horror, as imagens de pesadelo dentro das imagens do filme de horror e há aquilo que produz, mecanicamente, imagens de pesadelo dentro do mundo real: a televisão. Mais do que o cinema, a televisão inventou o heroísmo e a celebridade; ser alguém é estar na TV. Logo, que melhor lugar para se ver o mundo real do que a telinha?

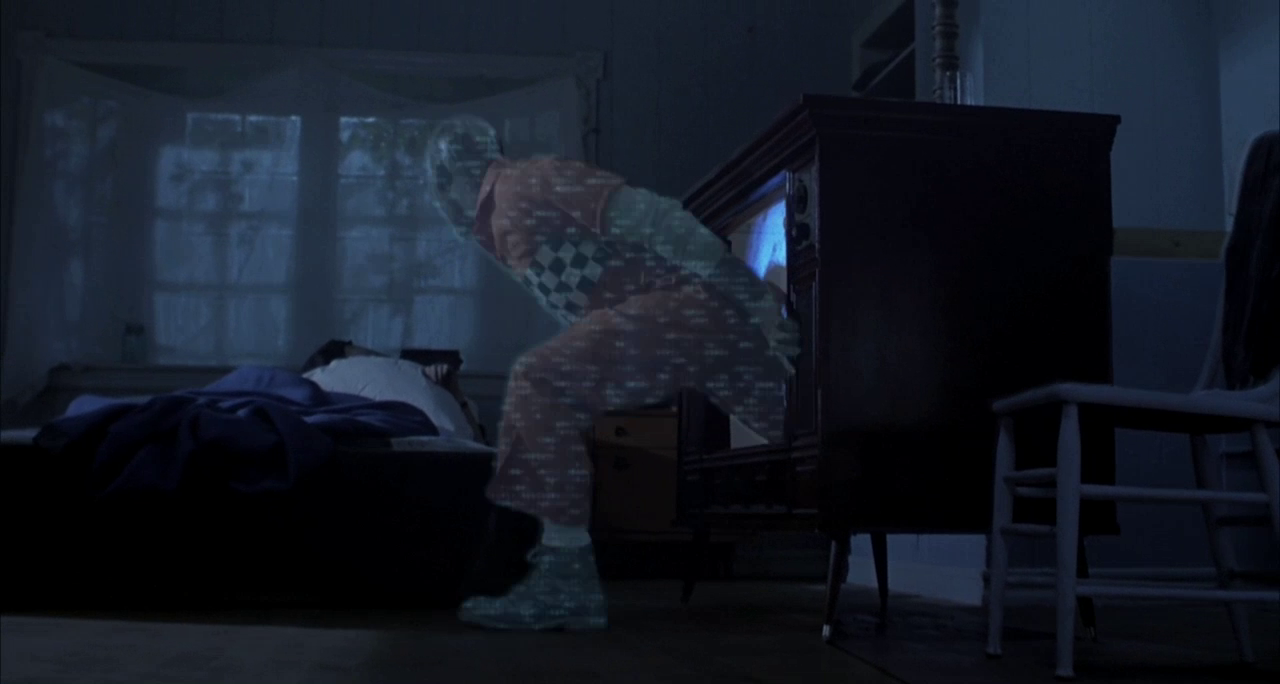

Era inevitável, portanto, que depois de A Hora Do Pesadelo – Craven, junto de Hughes, talvez seja o grande retratista dos quartos de meninas da américa, algo que se evidencia no longa de 1984, em que os televisores são parte fundamental da decoração dos dormitórios -, encontrasse a forma que fosse a depuração de algo introduzido anteriormente (como no degrau escalado de Aniversário Macabro até a estreia de Krueger). Shocker – 100.000 Volts de Terror é, com a clareza habitual de Craven, um filme que faz da TV dispositivo mágico para um serial killer. O assassino, antes de morrer, empenha-se em ritual para entregar sua alma à televisão, o aparelho, não o meio, e de lá sair quando quiser, para possuir outros corpos. A textura da alma do matador é a do televisor de tubo, de baixa resolução, com chiados e distúrbios. Apesar da existência de Jack, o estripador, foi o telejornal quem inventou o serial killer e os planos do personagem vivido por Mitch Pileggi entrando e saindo do aparelho são de uma precisão – lúdica – que só um cineasta muito devotado em entender a verdade do mundo é capaz de alcançar. Os meios de comunicação de massa não são espelhos da sociedade, são portas giratórias que recebem e lançam de volta os pesadelos do homem (vale lembrar que na era pré-internet, era a televisão quem produzia as imagens mais imediatas, por assim dizer, do ser humano; as mais vulgares, banais e diretas, dentro do que é possível qualificar como direto; a internet, atualmente, exerce o papel do modo análogo, embora ainda seja cedo para afirmar tal coisa).

Se o pesadelo pode ser a imagem do (sub) consciente coletivo e a televisão o seu portal de entrada, a jornada do protagonista de Shocker só poderia terminar dentro do submundo das imagens: a própria TV. Na tempestade de imagens fugazes que são substituídas umas pelas outras em velocidade de cascata, em um universo sem tempo e espaço definido, herói e vilão lutam em meio a telejornais, filmes antigos, desastres aéreos, guerras, manifestações violentas, programas de pastores a pedir dinheiro – o cardápio habitual da sala de estar. A feiura, novamente ela, é latente e inevitável: a textura vulgar da imagem de TV é adotada durante toda a sequência, de aproximadamente dois minutos, resultando em algo tão grotesco quanto as cenas de sonho em A Hora Do Pesadelo. A telinha é o lugar do distúrbio – filmes em janela errada, intercortados por propagandas -, da fantasmagoria do chiado e do canal fora do ar.

É na televisão que os jovens de Wilksboro assistem aos clássicos, nos dois primeiros exemplares de Pânico. Halloween mutilado para caber na janela 4:3 é o desmembramento final da arte pura: agora é o próprio mundo quem não permite acesso direto a si e à arte que mais se aproxima da captação direta do real; tudo é intermediado pelas imagens distorcidas do pesadelo/TV – a cultura pop é a nova política, como é dito por um personagem em Pânico 2. A mesma relação de confusão entre o estado de despertar e o de estar dormindo (Nancy está tendo um pesadelo ou as imagens que vemos são do mundo diegético?) acontece no universo dos filmes da série Pânico. Craven, em sua escalada, não poderia deixar de analisar a própria influência do gênero horror como fenômeno produtor de pesadelos na sociedade e, mais do que isso, da apropriação, pela cultura popular, dos ícones por ele criados (em especial, Krueger). O Novo Pesadelo – O Retorno de Freddy Krueger é a depuração da forma reflexiva com a qual o diretor lidara indiretamente até então. Seguindo o movimento natural da filmografia de Craven, em que o próximo trabalho explicita, por meio da sublimação, o que fora apresentado ainda como ideia gasosa no trabalho anterior, O Novo Pesadelo é uma broca capaz de alcançar camadas mais profundas do submundo, em um filme que expõe seus interesses com a honestidade, clareza e precisão ainda maiores do que em Shocker. A incrível sequência inicial, com o filme dentro do filme dentro de um sonho, é síntese formal e a declaração de princípios definitiva do cineasta: a realidade é uma intempérie em que imagens vão se acumulando umas em cima das outras, como no processo de formação do solo. A rocha mãe, a fase que representa um mundo sem imagens – apenas as produzidas no subconsciente – está, há muito, soterrada.

É evidente que esta filmografia de idas e vindas até o submundo imutável da maldade através das imagens vulgares do pesadelo, da TV e do cinema de gênero, só poderia terminar na obra-prima do cineasta, no projeto que enxerga os tempos atuais com sagacidade espantosa, no longa-metragem que reconstrói, em definitivo, o modo de operação do cineasta, deixando claro, para todos os que estiverem dispostos a ver, o caminho a se seguir para revelar o mal na sociedade da imagem sobreposta, do meme, da pichação por cima da pichação, do acúmulo de telas e da imagem descartável que se perde em minutos na linha do tempo: Pânico 4 é coberto por Stab 5, 6, 7, os próprios filmes anteriores da série, em especial o primeiro e o segundo, além de um reboot do primeiro longa. Filme dentro do filme, dentro do filme, dentro do filme dentro do filme, para fazer a síntese da série Pânico da maneira mais pungente e real possível: a assassina da vez, uma bela adolescente, só queria fama. Nada além de receber atenção e tornar-se uma heroína “saída diretamente dos filmes”, como dizem os repórteres, momentaneamente enganados pela trama da maníaca, ao fim do longa-metragem.

Essa é uma das mais perigosas manifestações do mal a assombrar os nossos dias, porque sorrateira e aparentemente inofensiva. Seu espírito pestilento ronda os noticiários, e toma corpo na forma de massacres em escolas; vaga pelas redes sociais, na postura do desesperado comportamento politicamente correto, cuja manifestação gritante se expõe nas defesas automáticas das causas do momento, sejam elas quais forem, e que tem como marca maior o sintomático gesto de se “colar” uma skin, que pode ser uma imagem de arco íris ou um número de presidente, por cima da própria foto de perfil, no mais puro ato de generalização do rosto, como que coberto pela máscara do Gosthface e sua expressão pré-formatada e imóvel – de avatar, passa-se a rosto fantasma, representação não de si mesmo, mas de um fenômeno que não leva em conta a gravidade da realidade, como na projeção de Stab, em Pânico 2. Tudo isso com o intuito profundo, consciente ou inconsciente, de se projetar boa imagem, às custas, muitas vezes, da sinceridade – aquele que anseia sempre vender a boa imagem quer outra coisa, além de ser herói de si mesmo? Há realmente um interesse pela causa e pelo outro, ou apenas propagar a imagem de pessoa de bem?

O corpo do mal vive morrendo e renascendo. A alma, um dia, terá de se regenerar e encontrar o bem, certo? Fiquemos com a imagem de Sidney Prescott, que diz, antes de atirar o aparelho de TV na cabeça de um dos assassinos do primeiro Pânico: “in your dreams”.

Wellington Sari

© 2016 Revista Interlúdio - Todos os direitos reservados - contato@revistainterludio.com.br