texto de robin wood

Responsabilidades de um crítico gay de cinema - Breve apresentação

O conteúdo é muito simples e está anunciado no título: discorrer acerca das responsabilidades de um homem gay que exerce a crítica de cinema. Escrevo “homem gay” porque no vocabulário de Robin Wood, ainda que esteja vez ou outra incluída a possibilidade da mulher lésbica, seu lugar de fala é o de um homossexual. E Robin toma um evento – ter assumido sua condição – como o ponto de virada que altera a maneira como ele lê os filmes e os reelabora na escrita crítica.

Ser gay, anunciar sua sexualidade: não se trata de fofoca (“você viu o fulano, ele é gay!”) ou um dado anedótico (fazer o “radical” gesto de falar da beleza de um ator num texto). A pergunta é séria: o que é olhar para o cinema e exercer crítica sendo uma pessoa não-normativa? Como se dá a leitura fílmica – e filmes contam majoritariamente histórias normativas, são feitos por pessoas normativas (homens brancos, heterossexuais e cisgêneros), e pesquisados/narrados/criticados por normativos que, à exceção de casos isolados, pouco pensam que eles são a norma e que seu lugar de fala não é o de essência e natural, mas sim um lugar – quando sua condição é colocada no centro do seu campo de percepção?

Então significa dizer que as questões de Robin comunicam apenas para os gays, que estão obviamente implicados na questão, ou pelos que tem empatia, sensibilizados e curiosos por saber quais são as questões do Outro? Não. Como gay e negro – ou seja, não-normativo em dois aspectos marcantes das nossas relações sociais – posso defender longamente o impacto que este texto teve e tem na minha escrita. Mas enxergo um alcance maior para todos os críticos e críticas. Pelo seguinte: Robin está de peito aberto para reconhecer como sua subjetividade, o seu marcador individual que o insere na vida social e constitui um lugar de fala. Quando acrescido da política e da sexualidade como campos intercambiáveis – Robin foi bastante influenciado pelas noções de superestrutura e ideologia, em Marx, e por ideias centrais, em Freud –, Robin entrega uma maneira pouco usual, ainda mais à época em que militou como crítico, de ler e escrever sobre filmes.

Soa bastante óbvio e nada ousado reconhecer, no Século XXI, na sociedade do selfie – e com todo o legado do que o Século XIX representou para a constituição do indivíduo como entidade autônoma e detentora de direitos –, que existe um “eu”. Todavia, quando vemos textos, aos montes, escritos por pessoas que fazem malabarismo intelectual, que se apavoram com o que se revela na dinâmica da relação filme-eu, pegando atalhos ou correndo para citações para fugir das coisas que se sente e se pensa, percebo: Robin continua necessário e provocativo. E também atual, pois reflete sobre um aspecto bastante relevante às gentes de esquerda do nosso tempo, mas muito pouco explorado dentro da crítica: novamente, o lugar de fala. “Me parece importante que um crítico esteja consciente de que sua trajetória pessoal inevitavelmente afetará seu posicionamento teórico, e preparado para colocá-la em primeiro plano em seu trabalho.”

Há, todavia, ruídos com o espírito do tempo reverberado pelo texto – publicado em 78. O vocabulário que Robin tinha nas décadas de 1970 e 80, sendo uma pessoa da crítica de cinema, soa hoje bastante limitado para os que pertencem ao campo da sociologia, gênero e sexualidade. Robin pensa em sexos, não em gênero, ou seja, está afetado por uma perspectiva binarista, o que sem dúvidas representa uma limitação de discurso para a população T da sigla LGBT. Assim como seu entendimento de sexualidade, que só comporta os extremos (homo e heterossexualidade) ou o meio (bissexualidade). E Robin define-se como um homem gay, enquanto em 2015 a teoria queer está mais que estabelecida para alargar classificações – ainda que ao largo, é preciso dizer, das pessoas de cinema.

Lido com a consciência de que se trata de um texto afetado pelo espírito de seu tempo, o texto Responsabilidades de um crítico gay de cinema traz uma potência, uma vida e uma necessidade evidentes. E foi justamente por isso que decidi traduzi-lo: para alcançar pessoas que tenham a limitação da língua. Que Robin seja trabalhado em oficinas e aulas de crítica porque o conteúdo de seu texto merece atenção. Robin precisa ser antropofagiado por outros públicos no Século XXI para que filmes possam ser vistos e criticados sob outros pontos de vistos e por outros seres sociais.

Vale ressaltar também que esta tradução é a única versão da íntegra do texto disponível na internet, tanto em inglês quanto em português – o arquivo em PDF na língua original que circula em fóruns tem duas páginas faltando.

Heitor Augusto

*********************************

Responsabilidades de um crítico gay de cinema

por Robin Wood

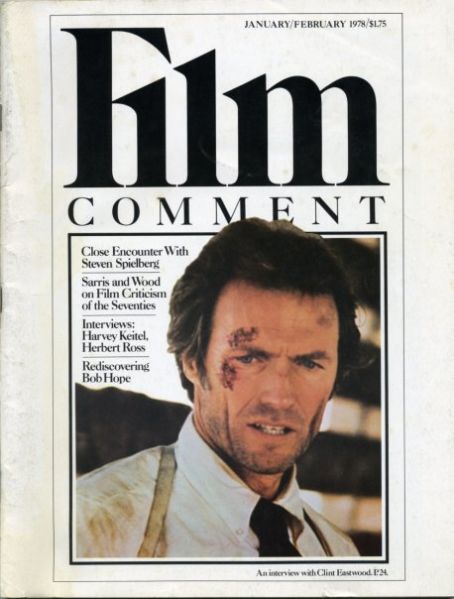

originalmente publicado na edição nº 14 da Film Comment (Janeiro/Fevereiro, 1978)

tradução: Heitor Augusto

Primeiramente, o título. Pretendo uma ênfase equivalente em todos os três termos: crítico de cinema gay. Crítico: alguém envolvido com os problemas de interpretação e avaliação da arte e seus artefatos. Crítico de cinema: aquele que coloca o cinema no centro dessa inquietação. Gay – não apenas a palavra e o fato para o qual ela aponta, mas a palavra e o fato declarados publicamente: aquele que é consciente de pertencer a uma das minorias oprimidas pela sociedade e que está pronto para confrontar as implicações disso tanto na teoria quanto na prática.

Posso definir o que quero dizer aqui em relação a dois tipos de críticos gays que rejeitam essa ênfase equânime. Primeiro, o crítico que por qualquer que seja a razão (podemos elencar diversas e de vários graus de respeitabilidade) resiste à revelação pública de sua homossexualidade**, argumentando (como uma autojustificação de defesa ou como um princípio no qual honestamente crê) que ela não tem nenhuma relação com seu ponto de vista da arte – este tido como “objetivo” e a arte compreendida como algo Lá Distante com o qual podemos adotar uma postura objetiva. Não tenho o direito de desdenhar desse tipo, pois até pouco tempo eu pertencia a ele e, no meu caso, sempre estive um pouco consciente de que a minha autojustificativa defensiva era claudicante. Um subtexto gay pode ser percebido correndo pelas veias dos meus primeiros textos; um certo número de pessoas, incluindo as que não me conheciam pessoalmente, me disseram que haviam deduzido que eu era gay muito antes de eu sair do armário. Mas se esses primeiros textos merecem de fato alguma análise sob um ponto de vista gay seria apenas como análise de auto-opressão – um recorrente padrão de dar uma escapada do armário para em seguida fechar a porta veementemente, colando sobre as fissuras cartazes nos quais palavras como matrimônio, família, saúde e normalidade vinham escritas em letras garrafais – e com a auto-opressão tornando-se, como de costume, a opressão sobre os outros. (Ver em especial o tratamento das relações homossexuais em As Corças no livro sobre Chabrol que escrevi ao lado de Michael Walker para notar momentos embaraçosos sobre os quais devo aceitar minha responsabilidade).[1]

O outro tipo de crítico gay enfatiza fortemente – e às vezes exclusivamente – no gay, preocupando-se unicamente com obras que lidam diretamente com a homossexualidade, abordando-as sob um ponto de vista de apologia política: uma obra representa ou não um avanço à causa gay? Tal crítico considerará necessário escrever sobre O Direito do Mais Forte à Liberdade, de Fassbinder, mas provavelmente vai ignorar Tudo Vai Bem, de Godard. Esses exemplos que pincei aqui não são arbitrários. Minha oposição a esse tipo de crítica não reside apenas na limitação de abordagem estética mas implica uma inadequada, e insuficientemente radical, compreensão do que o movimento de liberação gay tem de melhor a dar, o que nele traz maior importância social. O filme de Godard, no qual não há referência alguma à homossexualidade, me parece trazer uma importância positiva maior para a liberação gay do que o determinismo rançoso de Fassbinder, que incidentalmente reforça estereótipos gays para uma audiência burguesa (“a verdade sobre o meio homossexual”, como elogiaram os membros da crítica oficial inglesa).

Prontamente posso apontar dois colegas britânicos que preenchem amplamente, de maneiras muito distintas, meu entendimento acerca das responsabilidades de um crítico gay de cinema: Richard Dyer e Andrew Britton. O artigo de Britton sobre Eisenstein publicado na Framework salta como um exemplo desse aspecto.[2]

*

A mudança da minha posição e da prática crítica que muitos notaram – alguns com aprovação, outros com espanto – tem sido fundamentalmente determinada pela minha saída do armário e pelas mudanças causadas por tal postura na minha vida pessoal. Críticos supostamente não devem falar sob um ponto de vista pessoal. Isso é tido como um estorvo, algo de mau gosto, além de representar uma afronta ao famoso ideal de “objetividade”. A reação típica do establishment burguês a qualquer forma de revelação de coisas pessoais pode ser exemplificada por uma afirmação de Philip Strick em sua infame resenha para a Sight and Sound do meu último livro – um texto que consegue tornar trivial todo e qualquer tema no horizonte crítico –, na qual a minha decisão de me assumir publicamente na escrita é descrita como um “falar-nos sobre sua vida amorosa”[3]. Ainda assim creio que sempre haverá uma conexão entre teoria crítica, a prática da crítica e vida pessoal; e me parece importante que um crítico esteja consciente de que sua trajetória pessoal inevitavelmente afetará seu posicionamento teórico, e preparado para colocá-la em primeiro plano em seu trabalho.

Não acredito que nenhuma teoria exista num vácuo ou como verdade absoluta. Toda teoria é o produto das necessidades de um povo com uma certa cultura num determinado estágio de desenvolvimento e só será corretamente interpretada dentro de tal contexto. Nossa propensão, na condição de seres humanos inseridos e determinados por nossa cultura, a uma das várias posições críticas possíveis dependerá de nossas buscas pessoais, da forma que pretendemos levar nossas vidas, do tipo de sociedade que gostaríamos de construir, das particularidades do nosso envolvimento no processo social.

Tal posicionamento pressupõe um desenvolvimento constante e dinâmico das relações entre crítica e arte, entre indivíduo e obra. Não existe tal coisa como “os filmes de Ingmar Bergman” como uma entidade que a crítica poderia descrever de forma definitiva, interpretar e guardar no museu. Pelo contrário, os filmes existem segundo são experienciados e percebidos pelo espectador, com a natureza de tal experiência dependendo da posição do espectador na sociedade e sua respectiva ideologia. A ideia que temos da função da arte em geral – e da função que determinada obra permite ser encaixada – irá variar de geração para geração, flutuando segundo nossas necessidades pessoais e sociais.

O que me proponho a fazer é, primeiramente, definir o meu entendimento de liberação gay, o tipo de sentido que atribuo ao movimento, os tipos de intervenções sociais que ela pode realizar e depois reconsiderar certos filmes e diretores (não necessariamente centrados na homossexualidade como tema) que já significavam algo para mim antes de assumir minha homossexualidade, na tentativa de apontar a natureza das mudanças na minha prática crítica, os diferentes tipos de interesses e ênfases que trarei para a interpretação e avaliação de tais filmes.

*

Da maneira que é comumente colocado nos veículos da nossa grande imprensa (sem mencionar as várias discussões de sociedades homofílicas que frequentei), o objetivo da liberação gay parece ser o de conseguir inserção e direitos iguais para os homossexuais dentro dos padrões de uma sociedade heteronormativa. Meu argumento básico é que tal objetivo é completamente inadequado. A aceitação do homossexual pela sociedade implica óbvias consequências e uma condição: que o homossexual aceite essa sociedade. Para enxergar a incongruência disso temos de considerar as normas ideológicas dominantes da sociedade na qual estamos inseridos. No que tange a amor e sexualidade, tais normas são o matrimônio (na forma da monogamia heterossexual legalizada) e família nuclear (com a alternativa do amor romântico, que é tanto complementar quanto incompatível). Entre esses dois pilares determinam-se os termos nos quais homossexuais podem ser aceitos: a emulação do casamento heterossexual e da família (com os poodles em vez dos filhos) ou l’amour fou, que de preferência deve culminar em suicídio ou alcoolismo.

De importância vital para a liberação gay é sua conexão próxima, e natural, com o movimento de liberação da mulher. A condição atual de ambos os grupos só é possível graças à aceitação na opinião pública de métodos contraceptivos, que implica uma compreensão de que o objetivo do sexo não é necessariamente a procriação, o que, como consequência, enfraquece a tirânica norma de monogamia e família. A lógica comum de ambos os movimentos deve ser, penso eu, a de atacar e desestabilizar a ideologia normativa dominante em todos os seus níveis. Isso oferece ao crítico gay uma possibilidade que é enormemente maior e mais compreensiva que o puro exame de como os homossexuais tem sido retratados no cinema (ainda que tal preocupação possa ser perfeitamente legítima no foco de análise de um crítico ou crítica de cinema, desde que esteja no horizonte também outras implicações). O ataque, por exemplo, poderia – na verdade, deveria – ser dirigido às estruturas econômicas do capitalismo que dão suporte às normas, pois elas personificam a própria estrutura da indústria de cinema e de seus produtos. Não sendo eu um político experiente ou um sociólogo, me restringirei às questões de sexualidade e amor.

Quando lidamos com ideologia, é sempre necessário perguntar não apenas o que ela exprime, mas também o que reprime. Os opostos, amplamente contraditórios, polos ideológicos que nossa cultura oferece (monogamia e família, amor romântico) tem uma característica em comum: a insistência na exclusividade e posse mútua, sendo algo como “fidelidade” tido basicamente em termos sexuais e a sexualidade mistificada como “sagrada”. Para além disso, existe a frívola aventura fora do matrimônio, acompanhada de penalidades, tensão, segredo, desconfiança, recriminação etc. O que é reprimido é a possibilidade de as pessoas se relacionarem livremente entre si, numa lógica que não a de pares, sem impor restrições à liberdade de cada um. A ideologia dominante tem uma palavra para isso: promiscuidade, um termo carregado de conotação pejorativa. Segundo os padrões ideológicos, que tem dois pesos e duas medidas, existe uma diferença entre a promiscuidade do homem e a da mulher. Um homem heterossexual que é promíscuo tem um certo glamour, é um Casanova; a mulher promíscua é uma puta, vagabunda, piranha, rameira. Contudo, a ideologia não tem um lugar reservado para a promiscuidade (ou, como prefiro chamá-la, relacionar-se livremente entre si) como um estilo de vida pelo qual se opta ou até mesmo como uma norma.

A alteração da minha terminologia representa também uma mudança de sentido. Promiscuidade é sempre exclusivamente sexual e sua concepção ideológica tem a função de separar sexualidade e amor. Relacionar-se livremente entre si, ao contrário, envolve a pessoa como um todo – incluindo sua sexualidade, sem a qual o relacionar-se não seria livre, mas também sem estar restrito a ela. (Não intento demonizar o prazer do sexo casual ou sugerir que toda relação deve ser “completa”, seja lá o que isso signifique). A mesma distinção poderia ser feita se substituíssemos promiscuidade pelo termo permissividade – um termo popularmente compreendido quase que inteiramente em sua conotação sexual ao invés do sentido das relações humanas. O termo carrega em si a limitação de implicar que alguém ou algo (“sociedade”) ocupa o papel daquele que permite. Admitir o direito da sociedade em ocupar o papel daquele que permite é admitir que ela também tem o direito de proibir. Em geral, o método da ideologia em lidar com a impensável ideia de relações livres é trivializá-las ou acrescentar malícia, de forma que torna difícil visualizar o que ela de fato acarreta ou como funcionaria.

Em Life Against Death, Norman O. Brown define o descontentamento como característica central do homem fundado no capitalismo, tendo a ansiedade como inevitável companheira: o desejo de acumular posses aliado ao medo de perder o que se tem[4]. Ansiedade, ou insegurança, certamente parece fundamental para o sentimento possessivo que caracteriza a maioria de nossas relações sexuais. Secundariamente, sendo eu uma pessoa cuja insegurança chega a atingir um nível próximo ao tosco, devo reforçar que não tenho a intenção de falar como se ocupasse um pedestal superior, de uma posição “liberada” na qual supostamente todos os problemas da minha vida estariam resolvidos. Pelo contrário, falo como alguém em conflito, que se debate apreensivo com a confusão das relações sexuais da maneira que existem hoje; sou uma presa passiva de contaminação por ciúmes, sentimento de posse e exclusividade que eu mesmo ataco. Deve-se reconhecer, todavia – senão jamais haveria algum avanço –, que ideias devem sempre sobrepujar as emoções. Elas tem de ser educadas, e a educação emocional é a etapa mais dolorida de todo o processo por conta da resistência do que costumamos chamar de instintos, mas que racionalmente seria definida como a nossa estrutura ideológica. Apenas com ideias é que podemos confrontar a idelogia.

*

Devo avançar rumo a dois diretores bem distintos a cujos trabalhos eu costumo, como crítico de cinema, ser associado – Bergman e Howard Hawks –, com o intuito de sugerir outras possibilidades de leituras segundo a perspectiva explanada até aqui[5]. Não faz sentido entrar em detalhes das distinções entre a minha atual abordagem em comparação com a dos meus livros sobre esses diretores, pois isso será deduzível aos que os leram, além de ser um enfado aos que não, mas eu espero que para os primeiros esteja implicita uma reflexão crítica a meus trabalhos anteriores. Primeiramente, gostaria de falar rapidamente sobre um filme que, entre os meus preferidos, ganhou riqueza e relevância para mim no último ano: A Regra do Jogo, de Jean Renoir. Acontece que fiz uma nova leitura do filme precisamente nesse contexto que defini: nosso enclausuramento em noções ideológicas de amor e sexualidade, com suas ênfases em pareamento, escolha e exclusividade; e a continuamente reprimida – mas contumaz – visão da potencial beleza de relações genuinamente compartilhadas, nas quais nenhum dos participantes se sinta excluído, nas quais o amor é reconhecido como um princípio vital que transcende o laço romântico exclusivista. Pode-se até evocar aqui uma das palavras favoritas de Renoir, que ganha força no contexto deste trabalho: generosidade.

Duas características recorrentes na obra de Renoir devem ser ressaltadas aqui. A primeira é a ideia (influenciada, talvez, por sua infância descrita em Pierre-Auguste Renoir, Meu Pai e pelo pano de fundo do Impressionismo Francês) de vida como um fluxo contínuo[6]. Renoir cita as palavras de Antoine Lavoisier, que diz “Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma”, como um de seus textos favoritos. O segundo é o padrão de relacionamentos recorrente em seus filmes (uma extensão e um questionamento do “triângulo eterno”) que envolve uma pessoa como alvo de outras três – geralmente uma mulher para três homens (A Carroça de Ouro, Estranhas Coisas de Paris, Segredos da Alcova, French Can Can e também A Regra do Jogo, no qual temos quatro homens, se contarmos St. Baugin), apesar que em Rio Sagrado temos um homem para três mulheres. A inclusão de uma terceira opção afeta crucialmente o significado do triângulo, que em nossa cultura tem sido firmemente associado à exclusividade e à necessidade de escolha (geralmente, o conflito se dá entre o matrimônio, família e amor romântico, pólos ideológicos opostos e complementares). Se possível, por que não quatro, cinco – ou vinte?

O filme foi inicialmente recebido (e ainda o é por algumas pessoas) como uma virulenta sátira social, um ataque à decadente classe dominante em sua iminente e inevitável dissolução. Perguntado sobre essa interpretação, Renoir respondeu com espanto: “Mas eu amo essas pessoas… adoraria ter vivido naquele mundo”. É consistentemente analisável, penso eu, no sentido da tensão entre os dois impulsos que essas respostas sugerem.

Há outra maneira de olhar para a rica ambiguidade de sentido do filme: pode ser lido como um filme sobre pessoas que foram longe demais ou como um filme sobre pessoas que não podem ir tão longe. Muitos comentam da dificuldade de definir precisamente quais são as regras do jogo. Na verdade, cada personagem tem a sua regra pessoal ou uma variação de um implícito conjunto de regras. Apenas em dois personagens as regras aparecem límpidas e rígidas em sua aplicação: Schumacher (Gaston Modot) e Lisette (Paulette Dubost). Um aspecto da complexa e precisa organização formal de A Regra do Jogo pode ser sugerida ao pontuarmos três coisas a respeito de ambos os personagens: (1) eles são marido e mulher; (2) as regras que eles aplicam são as que mais contrastam com qualquer outra mostrada no filme, quase diamentralmente opostas; (3) é a aplicação por ambos de suas regras que ocasiona a catástrofe no clímax. As regras de Schumacher, o guarda de caça vindo da Alsácia (deliberadamente retratado, em 1939, como um embrião de fascista), são centradas em noções estritas e repressoras de fidelidade matrimonial e a posse da mulher pelo marido, que dão a ele a prerrogativa moral de atirar na mulher e no amante na ocasião da descoberta da infidelidade. As regras de Lisette, a criada das senhoritas parisienses, concentram-se em noções de liberdade de brincadeiras sexuais desde que permaneçam frívolas e sem compromisso. Quando se fala de seriedade, as prioridades são sócio-ideológicas; Octave (Renoir) está muito velho para Christine (Nora Gregor) e não tem condições de dar a ela o luxo ao qual está acostumada.

Entre esses dois – com seu conjunto de regras igualmente definidos e aprisionantes, ainda que antagônicos – posicionam-se os personagens centrais do filme, os quais orbitam numa palheta de incerteza e confusão acerca da natureza das regras. E a incerteza de Christine é significantemente a mais aguda. Sob seu ponto de vista, a ambiguidade do filme pode ser explicada de outra forma: a história de uma mulher tentando desesperadamente entender qual é o papel que deve ocupar ou a história de uma mulher que não se conforma em aceitar que todos os papeis sejam um alçapão e os recusa – sendo os papeis definidos de acordo com as relações disponíveis com os homens. É importante reconhecer que a sociedade retratada por Renoir é composta quase inteiramente de outsiders: o marquês é judeu, Christine é de Viena, André Jurieu (Roland Toutain) vem do modernoso mundo dos aviões e das figuras públicas, Octave é um eterno marginal onde quer que esteja. O personagem que demonstra incorporar a ideia que temos de uma estável sociedade aristocrática é o general, um velho cujo mantra é o de que tudo está morrendo.

Trata-se de uma sociedade cuja ordem atingiu um estágio de iminente colapso, o que pode ser visto tanto como o fim ou o princípio de algo (o filme convida a ambas as interpretações). “Não quero cercas, não quero coelhos”, diz o marquês a Schumacher, e tal frase guarda paralelos com o paradoxal comportamento sexual dos personagens ao longo do filme. Não sou conhecedor dos laços domésticos dos coelhos – sua organização familiar pode ser tão impecavelmente burguesa como aparece nos livros de uma das minhas autoras favoritas, Beatrix Potter – mas no imaginário popular os coelhos carregam a conotação de promiscuidade; “reproduzir-se como coelhos” não se refere só ao tamanho da prole e implica também hábitos sexuais. A ênfase durante a caça está no despreocupado abatimento do coelho, um imaginário que evoca uma forte simpatia a favor do que está sendo destruído.

*

A tensão que descrevi acima pode ser sucintamente ilustrada pela breve e bela cena na qual Christine, após a descoberta da relação adúltera de seu marido com Geneviève (Mila Parély), confronta sua rival e a traz para seu lado numa cumplicidade de motivação ambígua. Por outro lado, a reação de Christine ao choque (anteriormente ela tinha total crença na fidelidade do marido) é jogar o que ela acha que seja “o jogo”, rejeitando qualquer seriedade; ela quer que a amante mantenha seu marido ocupado, não porque com isso ela poderia desenvolver sua relação com André – a quem ela descreve a certa altura como “muito sincero” –, mas para que possa sse divertir por aí. Por outro lado, a possibilidade de relações compartilhadas livrementes jamais chegará tão perto da superfície quanto nessa cena, que desemboca numa descontraída troca entre as duas mulheres (a demonstração de como se dançar o tirol) de tipo raro no cinema, onde as mulheres são geralmente vistas sob o ponto de vista masculino como rivais que lutam por um homem, reprimindo, assim, uma possível união entre elas. Toda a estrutura do filme pode ser lida como uma contínua troca de casais (não necessariamente no sentido sexual) que atravessa divisões de sexo, classe, papel social; virtualmente todos os casais tem uma “cena de dueto” em algum momento do filme. A exceção é obviamente André e Geneviève – no começo do filme, Octave sugere que a ambos seria mais conveniente se assentar).

O método de Renoir e o estilo visual do filme são cruciais para tal leitura. A colaboração criativa entre diretor e atores – todos os atores – é bastante conhecida. A performance da câmera enfatiza os desenhos do cenário ao jamais nos permitir mais que uma identificação transitória com um personagem em detrimento de outro. O constante reenquadramento, por meio do qual a câmera exclui alguns para incluir outros, as contínuas entradas e saídas de personagens no quadro, a divisão da nossa atenção com o que se passa em primeiro e segundo plano – um estilo que podemos descrever como uma perpétua promiscuidade visual, uma quebra do paradigma da relação um-a-um à qual o cinema tem educado o espectador. A engrenagem do princípio Renoirano de generosidade emocional é frustrado, no que tange ao potencial de funcionar livremente, pela insistência dos personagens em se organizar como casais sexuais, mas ainda assim é explicitado e celebrado através da “promiscuidade” do estílo da câmera, bem como pela direção de atores.

No final das contas, A Regra do Jogo está circunscrito dentro das noções ideológicas de formação de um par (Renoir não chega a questionar isso abertamente num nível sexual), ainda que são justamente essas noções que provocam todos os desastres no filme. Ele flutua infinitamente aguardando uma nova significação por nós, haja vista a ambiguidade final. O filme é ao mesmo tempo uma elegia a uma sociedade perdida e um dos mais progressistas já realizados. O mundo que ele recria é do passado, mas tudo nele aponta a um futuro possível.

*

Se eu fosse reescrever os livros do início da minha carreira, aquele sobre Bergman certamente me traria as maiores dores de cabeça e teria a maior necessidade de uma drástica revisão. Na época em o escrevi, minha identificação com o assunto era extraordinariamente intensa. Por trás de uma aparente superfície de felicidade de um casamento tradicional, eu estava passando pelo tipo de angústia e desespero que os filmes de Bergman transmitem e aceitando isso como a imutável “condição humana”. Agora, é justamente essa tendência desses filmes de se imporem como “a condição humana” que mais me preocupa. Em um momento-chave revelador no livro-entrevista Bergman on Bergman, ele afirma sua inocência a qualquer ideologia, uma substância à qual seus filmes estão, aparentemente, completamente não-contaminados[8]. Ele parece usar o termo de uma maneira um pouco diferente daquela em que é geralmente empregada na crítica de cinema; por ideologia ele entende uma consciente estrutura de ideias sócio-políticas. Ainda assim, a inocência vai além desse aspecto. Ele não percebe que uma ideologia pode existir no trabalho de alguém, ser central e determinar sua estrutura, sem que o autor esteja consciente dela. O vácuo de uma dimensão sócio-política explícita na obra de Bergman tem sido constantemente apontado; dez anos atrás eu falhei em enxergar a força de tal objeção, dado que meu próprio trabalho compartilhava da mesma lacuna.

Outra maneira de levar em consideração as limitações da obra de Bergman se dá por meio das reservas feitas por Andrew Sarris, que aponta que seus filmes são repetidamente tomados por erupções de “material clínico não digerido”. A obstinada recorrência de certas estruturas de relações e de narrativas na obra de Bergman (as quais, conforme argumentei em outro lugar, são basicamente psicológicas, com os personagens representando projeções da tensão interior do artista) é claramente neurótica e evidencia o princípio central da neurose: resistência no ponto a neurose se protege contra a cura. O que os filmes repetidamente asseveram, com impressionante intensidade e convicção, é que a vida nas condições em que é vivida é intolerável, portanto… e então a veneziana se fecha. O “portanto” precisa ser completado: “portanto devemos lutar para mudar tais condições”. A veneziana argumenta: “As condições constituem algo chamado ‘condição humana’; elas não podem ser alteradas”.

Nos filmes de Bergman a resistência neurótica anda de mãos dadas com a oposição a qualquer conceito de ideologia. Desde que escrevi meu livro Bergman dirigiu dois de seus melhores filmes, A Paixão de Ana e A Hora do Amor – apesar de ambos não serem em geral altamente exaltados e que, apesar de minha admiração, guarde reservas com eles. Ambos os os filmes carregam importantes elementos, seja no estilo ou na estrutura narrativa, que sugerem um desejo de Bergman de expandir seu trabalho, de superar o beco sem saída onde sempre ameaça ficar preso. Uma análise extensa de ambos os filmes caminharia de forma a examinar o conflito entre esses elementos inovadores e a resistência a eles. Brevemente, poderíamos afirmar que especialmente em A Paixão de Ana a intolerabilidade de relações possessivas – as mentiras, subterfúgios, ressentimentos, frustrações, ciúmes, erupções de “violência física e psíquica”, a fatal destruição mútua – foi vividamente analisada, sem remorsos. Todavia os filmes continuam, teimosamente, a discorrer que tudo isso é apenas um fato da vida, a condição humana, ao invés de ser ideologicamente determinado. Até mesmo A Paixão de Ana, com sua estrutura relativamente aberta, excitante espontaneidade e estilo explorador, não vislumbra seriamente a possibilidade de que as coisas podem mudar.

Em nenhuma explanação acerca dos filmes de Bergman eu desejaria dar muita atenção a Face a Face, que para mim é um de seus piores filmes, altamente ofensivo em sua autoindulgência. Se eu o tomo objeto de meu foco aqui faço-o unicamente por ser o seu primeiro trabalho a lidar abertamente com a homossexualidade, e também porque o tratamento que o filme dá aos gays ilustra de forma precisa a limitação da obra de Bergman.

Logo no começo de um filme devotado a retratar a angústia interior de um indivíduo, definida em termos de psicologia pessoal, o conceito de “revolução mundial” é reduzido como se fosse um joguete para adolescentes; nenhuma conexão possível é sugerida entre as duas. Dos três personagens gays, dois são apresentados de maneira estereotipada. (O tratamento dado ao ator, Michael Stronberg, é mais detalhado e simpático na versão escrita do roteiro, o que pode ser interpretado como um sinal de que Bergman estava reprimindo sua própria compreensão acerca de outras possibilidades no corte final do filme; a empatia, contudo, toma a forma de sugestão de que a personagem compartilha uma angústia comum, geral). O terceiro personagem, interpretado por Erland Josephsson, é apresentado de forma favorável por Bergman, sob a penalidade de que sua homossexualidade é essencialmente monogâmica – uma adaptação mínima das assunções da ideologia dominante a respeito de relacionamentos é firmemente soterrada. Estamos no esquema tradicional da família em Bergman: a heroína, atormentada enquanto adulta por experiências de sua infância, inclina-se ao perdão e à reconciliação atravessando gerações. No mundo de Bergman nada pode ser mudado, tudo pelo que as pessoas podem esperar é aprender a perdoar uns aos outros pelo sofrimento infligido.

*

Suspeito que se eu fosse reler meus primeiros livros, o que fiz sobre Hawks (1968) me traria menos embaraços. Continuo a admirar os filmes de Hawks da mesma maneira e intensidade de quando escrevi, alguns pelas mesmas razões, e o prazer que obtenho deles não diminuiu em nada. Minha maneira de vê-los, contudo, é que mudou, tornou-se mais ampla.

Primeiramente gostaria de considerar a relação ambígua da obra de Hawks com a ideologia dominante: sexista (os filmes celembram a masculinidade e, ainda que as mulheres sejam agressivas, a dominação masculina é sempre reassegurada no final) e racista (a América branca é tida como incontornavelmente superior, e os estrangeiros são ou bufões ou subservientes – às vezes ambos). Tais elementos refletem mais Hollywood que Hawks, ainda que, claro, não possamos claramente separá-los; eles podem constituir um paralelo na maioria da obra dos diretores americanos do mainstream. Apesar de que não terem sido ainda observadas, me parece legítimo dar ênfase nas particularidades hawkisianas, as características que o distinguem.

Podemos dizer que seus filmes pertencem vagamente a uma tradição alternativa americana (representada eu seu melhor por As Aventuras de Huckleberry Finn e em seu pior por Hemingway), e isso significa dizer não à sociedade estabelecida e ao entendimento de desenvolvimento de civilização como um bem supremo. O que mais chama a atenção é a completa ausência nos filmes de elementos como lar, casamento e família – não como algo concreto, mas como ideia. A oposição entre os filmes de aventura e as comédias foi observada de diversas maneiras, mas ambos tem em comum a rejeição à ordem estabelecida. Os filmes de aventura criam uma ordem alternativa, desgarrada da civilização mainstream, centrada no grupo masculino; as comédias subvertem a ordem, atirando tudo no caos. Os dois tipos de filmes são muito diferentes em ritmo e tom. Os filmes de aventura são límpidos, calculados, transpiram uma serenidade que cresce uniformemente até Onde Começa o Inferno e Hatari! e então decresce nos filmes do Hawks veterano; as comédias são ligeiras, frenéticas, tensas, com o elemento histeria ameaçando e algumas vezes dominando. Em ambos os cenários o conceito de caos é importante, mas tem definições diferentes. Nos filmes de aventura ele está lá (as montanhas Andes, os depósitos do Ártico etc), ameaçador; nas comédias ele está dentro, é uma força positiva esperando ser liberada para abalar a ordem estabelecida, amedrontadora, ainda que excitante e libertadora.

O papel da mulher nos filmes de Hawks sempre foi problemático. Em vários aspectos elas permanecem como a representação das fantasias masculinas; ninguém as defenderia como baluartes da causa feminista, a despeito de sua vivacidade e independência. Com raríssimas exceções (por exemplo, Faixa Vermelha 7000), as mulheres são sempre hostis umas às outras, incapazes de se unirem, concebidas como rivais instantâneas por um homem como em O Paraíso Infernal e Uma Aventura na Martinica. O maior interesse nelas – apesar da vívida e dinâmica interpretação, ainda que voltada para uma perspectiva do homem, que Hawks consegue extrair de suas atrizes – reside na total ausência, ao menos nos filmes de aventura, de motivação de seus papeis. Tal ponto torna-se bastante claro se as justapormos às mulheres dos filmes de John Ford, as quais têm um papel tradicional completamente definido: elas são esposas e mães, o suporte do lar, ao mesmo tempo a motivação por trás da construção da civilização e da garantia de sua continuidade. Em Hawks não hà uma civilização concebida positivamente, nem lar ou casamento. A própria presença das mulheres já é motivo de problema – o que em Hawks é um tipo de presença muito insistente, bastante distante das mocinhas que são deixadas chorando e abanando seus lenços no momento que o herói parte para sua jornada a aguardar seu retorno. A solução de Hawks (sempre incômoda, nunca satisfatória, mas central para a vitalidade de seus filmes) é delinear o máximo possível a divisão entre masculino e feminino; sempre, nos filmes de aventura, tornando a mulher agressiva e “masculinizada”.

*

Muitos críticos notaram um subtexto gay percorrendo a obra de Hawks, constantemente reprimido, mas insistente em algum tipo de ambiguidade, que se expressa pela metade. Tal subtexto está presente desde seus filmes mudos. Fig Leaves tem uma marcante cena na qual um homem “se faz de mulher” numa brincadeira com seu amigo; Uma Noiva em Cada Porto (que termina com a mulher expulsa e com a relação masculina reafirmada às custas dela) foi o primeiro de dois filmes que Hawks descreveu como “uma história de amor entre homens”. Evidentemente o diretor sequer notou pistas de homossexualidade em seus filmes e repudiaria qualquer insinuação nesse sentido; todavia, podemos interpretar o uso do termo “história de amor” como revelador.

Existem exemplos óbvios de relações entre homens que são tão próximos que ao menos se tornam sexualmente ambíguas. Os sentimentos de Thomas Mitchell por Cary Grant em Paraíso Infernal ou Kirk Douglas e Dewey Martin em outra “história de amor entre homens”, O Rio da Aventura. Desde os anos 1940 surgiu uma procissão de jovens atores homens, geralmente numa posição secundária ou de alívio cômico ao herói (mas com relações sempre caracterizadas por uma tensão e conflito iminente – conflito pelo qual, segundo o psiquiatra de Levada da Breca, o impulso de amor se expressa), que são ícones gays razoavelmente óbvios em sua aparência e comportamento, se não por sua vida fora das telas: Montgomery Clift, Dewey Martin, Ricky Nelson, o jovem James Caan.

À luz dessa continuamente presente, mas suprimida em parte, ambiguidade sexual em ambos os papeis masculinos e femininos, a ideia de caos em Hawks – e as atitudes ambivalentes dos filmes em relação a isso – nos leva a um novo interesse. Ela está proximamente conectada a outra caracterísitica peculiar, notável, consistente da obra de Hawks: a fascinação pela troca de papeis. Isso se faz presente numa variedade de formas. Em Os Homens Prefrem as Loiras e The Ransom of Red Chief (episódio dirigido por Hawks em Páginas da Vida), a troca é entre criança e adulto; em O Inventor da Mocidade e Hatari! o sofisticado e o primitivo trocam de lugar, tornando-se reversíveis, a linha divisória borrada. Mais supreendente aqui é a iniciação de Elsa Martinelli na tribo Warush, e a subsequente cena onde sua tinta tribal é substituída por um creme gelado. Hatari! também troca humanos e animais; o filme abre com uma caminhonete e um jipe cercando um rinoceronte e se encerra (quase) com elefantes bebês cercando uma mulher. Mais bizarro e intrigante ainda temos O Monstro do Ártico, com a troca entre humanos e vegetais.

Mas mais constante – e certamente a instância crucial e explicativa – é a reversão, filme após filme, entre masculino e feminino. De existência constrita à uma ideologia sexista, os filmes jamais conseguem afirmar igualdade de tratamento: é engraçado para homens se vestirem como mulheres, mas geralmente pouco atrativo para mulheres se vestirem como homens (e elas estão em uniforme, não como drags). Ainda assim a ideia de potencial reversão é muito forte. Um detalhe intrigante: o intercambiamento de Angie Dickinson em Onde Começa o Inferno e James Caan em El Dorado. Ambos estão referenciados em suas relações com John Wane, que são baseadas em afeto e antagonismo; ambos são jogadores; ambos são vistos trapaceando com as cartas; ambos são parcialmente identificados por seus adornos idiossincráticos (Dickinson por suas penas, Caan pelo pitoresco chapéu); ambos seguem ou se mantém ao lado de Wayne mesmo após terem sido dispensados – seguindo a longa tradição das heroínas de Hawks. E ambos tem o mesmo diálogo, direcionado a Wayne: “Eu sempre te deixo nervoso, né?”.

A conclusão lógica das tendências características da obra de Hawks é a bissexualidade: a derrubada final da ordem social e o significado essencial do caos que os filmes tanto temem quanto celebram. No final ela está sempre contida (Andrew Britton diria “reprimida”) no classicismo de Hawks, que é também o classicismo de Hollywood pré-anos 60. Não obstante, me parece a fonte secreta da riqueza, vitalidade e fascinação de sua arte.

[1] Robin Wood e Michael walker, Claude Chabrol (New York: Praeger, 1970), 103-12.

[2] Andrew Britton, “Sexuality and Power or the Two Others”, Framework 6 (Autumn 1977), 7-11, 39; and “Sexuality and Power”, Framework 7/8 (Spring 1978), 5-11.

[3] Philip Strick, “review of Robin Wood, Personal Views: Exploration in Film [London: Gordon Fraser, 1976]”, in Sight and Sound 45, nº 4 (Autumn 1976): 258.

[4] Norman O. Brown, Life Against Death: The Psychoanalyticial Meaning of History (Middleton, Conn.: Wesleyan University Press, 1959).

[5] Robin Wood, Ingmar Bergman (New York: Praeger, 1969) and Howard Hawks (London: Secker and Warburg, 1968, revised edition London: BFI, 1981).

[6] Jean Renoir, Renoir, My Father, trans. Rudolph and Dorothy Weaver (Boston: Little, Brown, 1962).

[7] Jean Renoir, “A Certain Grace” in The Rules of the Game: A Film by Jean Renoir, trans. John McGrath and Maureen Titelbaum (London: Lorrimer, 1970), 13.

[8] Ingmar Bergman, Bergman on Bergman (New York: Simon and Schuster, 1973).

** O termo original utilizado por Robin Wood é “gayness”. Penso que “homossexualidade” é uma tradução possível, mas incompleta.

© 2016 Revista Interlúdio - Todos os direitos reservados - contato@revistainterludio.com.br