The New York Ripper

The New York Ripper (Lo Squartatore Di New York, 1982), de Lucio Fulci

Apesar de ter transitado por diversos gêneros, é o apreço por incisões que exibem entranhas de látex que deram (relativa) fama a Lucio Fulci. Cineasta visceral é uma definição que lhe serve bem: na crueza de suas obras predominam os sentimentos mais primitivos – a violência, o medo, o nojo – filmados de maneira a embrulhar as tripas do espectador, mais do que lhe provocar deleite puramente intelectual. Mas, é preciso logo esclarecer, essa abordagem do horror não faz de Fulci um obtuso, selvagem ou pornógrafo da borracha embebida em sangue. Usa-se, muito, o cérebro em Fulci, não apenas para ser esmagado ou devorado.

A vulgaridade latente de New York Ripper (1982) é mais do que um ato exploração da violência e do sexo. É quase como uma explicitação destes mesmos elementos, por meio do exagero, do feio, do ridículo e, outra vez, do vulgar. Por se tratar de um slasher movie crepuscular, há o distanciamento temporal em relação ao gênero. Nascido contaminado, impuro – como fazer um filme de assassino maníaco sem considerar a existência de Psicose, essa mãe ao mesmo tempo ausente e presente? – o longa-metragem com matador psicótico é propício ao divã, à análise. Fulci, psicanalista da penetração de objeto fálico em látex, sacana de perninha cruzada e mão no queixo, tem plena ciência de que nenhum slasher nasce virgem. Em New York Ripper, o italiano cai na orgia e faz dele um filme exagerado, autoconsciente, sem jamais ser frio ou distanciado.

Este mesmo olhar sobre o gênero já havia sido brevemente empregado, como se sabe, um ano antes por Brian De Palma em Um Tiro Na Noite, no falso filme dentro do filme, Coed Frenzy.Quando De Palma hiperboliza os códigos que compõem o slasher movie, está, basicamente, chamando atenção para estes mesmos códigos e, por meio da ridicularização de certos signos, fazendo um convite a autoanálise: se longas-metragens como Sexta-Feira 13 são acusados de misoginia e de explorar o sexo, então faz-se o assassino invadir um dormitório de universitárias, em que o único homem presente neste dormitório está transando, em que as outras moças ou dançam, ou se masturbam, ou tomam banho; se predomina a câmera subjetiva, então a sequência inteira será filmada assim; se o som ambiente é um elemento dramático importante no horror, então ele será colocado em primeiríssimo plano, na respiração ofegante e no tic tac do coração do assassino; se o matador é geralmente um ser exótico ou um sujeito mascarado, aqui ele será um chinesinho de óculos e cabeça tortinha. New York Ripper,com seu título ultra objetivo, poderia muito bem ter sido produzido no mesmo estúdio vagabundo em que trabalha o personagem de John Travolta em Um Tiro Na Noite, e que produziu pérolas como Bad Day At Blood Beach, Bordello of Blood.

Do segmento que é Coed Frenzy, Fulci irá transformá-lo em um longa e irá radicalizar ainda mais na explicitação dos códigos, não como uma crítica negativa a eles, mas como um deboche aos conservadores que enxergam, por exemplo, violência contra a mulher quando há, em verdade, beleza plástica, tanto no sentido estético, quando de falsidade, de não- realismo (é célebre o ataque feito pelo crítico americano Roger Ebert aos slasher movies, no início dos anos 80).

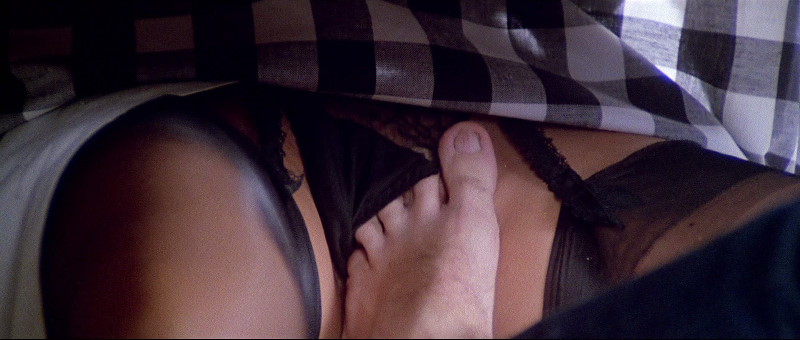

Faz parte do deboche, portanto, criar um assassino – que não é chinês ou tem cabeça tortinha, mas, tem uma patética voz de pato – que só executa mulheres bonitas, perfurando-lhes, evidentemente, a vagina. E, na mesma lógica usada por De Palma em Coed Frenzy,se os slashers movies são acusados de punir as personagens que praticam sexo, Fulci decide inserir aqui uma semi-coroa ricaça que vaga pelos buracos mais vulgares de Nova Iorque em busca de sexo (outra vez, Fulci se apropria da sátira da nova-iorquina entediada em busca de sexo com estranhos, mostrada em Vestida Para Matar, e a eleva a enésima potência, ultrapassando o limite do ridículo), só para que ela seja, é claro, brutalmente morta . Para que fique claro: não é só que a personagem vague pelos lugares mais vulgares de NY em busca de sexo. Não, ela precisa ir a um boteco repleto de imigrantes porto-riquenhos, que jogam sinuca ao som de rumba ou merengue, e deixar que um deles lhe enfie o pé na vagina. E a câmera de Fulci nunca sugere, mostra (citando Verlaine, o personagem do psiquiatra fala da beleza encontrada na sutileza, ao que o policial responde: “bullshit”). Fulci entende que a montagem, mais especificamente, o corte, no cinema horror, deve-se comportar como o bisturi do médico legista, que corta para abrir e revelar e para nos levar de um plano do susto para o plano do medo puro, e não para um plano de fuga, que omite ou insinua.

A demonstração plena de autoconsciência se dá na metade do filme, em uma sequência que revela a identidade do assassino em um sonho/delírio premonitório, que termina dentro de um cinema que exibe algum desenho de Pato Donald. O cinema, para Fulci, não é o espaço onírico em que o espectador acompanha passivamente as imagens que se desenrolam no escuro, imagens mágicas, luminosas, impossíveis, espaço branco a ser preenchido por traços de luz, traços gasosos. Aqui, o cinema representa materialidade, choque e consciência: Fulci, brincando com as regras, rasga o tecido de borracha do filme e nos expõe a identidade do assassino, apenas para, pelos próximos 40 minutos, fazer surgir inúmeros suspeitos, lançar mão de diversas pistas falsas. A câmera, ao assumir não mais o ponto de vista do assassino, mas da vítima, faz o contracampo macabro e nos coloca, literalmente, dentro das tripas daquela que está sendo atacada. Se em Psicose a protagonista morre no meio do filme, aqui o assassino mata no meio e assim faz nascer a protagonista. Cinema impuro por excelência.

Apesar de ser um dos elementos principais de New York Ripper, Fulci a sátira e o deboche não são os únicos pontos de interesse. Na vulgaridade, no ridículo e no grotesco, há enorme demonstração de domínio do horror, há grande senso estético. Quase didaticamente, Fulci constrói uma cena em que tudo isso se mistura, para criar um tipo de beleza que só encontrada nos filmes do diretor: iluminada unicamente por uma doentia luz verde, em uma espécie de camarim em uma casa que exibe casais fazendo sexo no palco, uma prostituta é morta por golpes na vagina. Abandonando a vítima no chão, o assassino sai pela porta e, ao fazê-lo, deixa entrar um feixe de luz vermelha, que banha um pedaço do corpo da mulher, contrastando-se com o verde. Não é misoginia, é arte visual, que provoca prazer visceral e cerebral.

Wellington Sari

© 2016 Revista Interlúdio - Todos os direitos reservados - contato@revistainterludio.com.br